著名画家君寿

新华网北京9月25日电(赵海军 毛雨)阳光穿过落地窗,洒在画案上。案头宣纸平铺,砚台里墨香袅袅,一支兼毫毛笔斜倚瓷瓶,静静等候落笔的时刻。君寿画室窗外的景致堪称“画中景”——北京中轴线的脉络清晰可见,鼓楼的飞檐与钟楼的轮廓在晨光中交相辉映,灰瓦连绵间,仿佛能听见时光流淌的声音。正是在这片浸润着千年文脉的天地里,君寿以“中国宫廷画法”为笔,勾勒出中华传统文化广泛传播的画卷。

文化传承的独特密码

君寿的艺术初心,与窗外的中轴线一样,深植于中华文化的土壤。作为满族后裔,他是“中国宫廷画法”的唯一传人,而这间能俯瞰中轴线的办公室,既是他创作的画室,更是他传承古老技法的“文化驿站”。

这一画法的神奇魔力,在于打破了绘画艺术对基础技能的严苛限制。完全没有绘画基础的人,只需短短几分钟,遵循其中蕴含的艺术理念与创作要诀,就能创作出拿得出手的作品。

君寿没有将这一古老画法束之高阁,而是在传承中创新,并开拓出数百个全新题材——从象征吉祥的“宫廷寿桃”,到展现山河壮美的“青绿山水”,无论花鸟人物或十二生肖,每一幅作品都带着艺术的典雅,同时又透着贴近生活的温度。

在传承与发展这一画法的过程中,君寿得到了诸多画坛、书坛名家的滋养。他师从溥杰、蕴欢,还曾向张伯驹、启功等学习,汲取众家之长,将不同的艺术风格与智慧融入其中,使得“中国宫廷画法”既保留艺术的庄重,又增添了现代审美的灵动,成为连接传统与当下的独特文化符号。

文化种子的广泛播撒

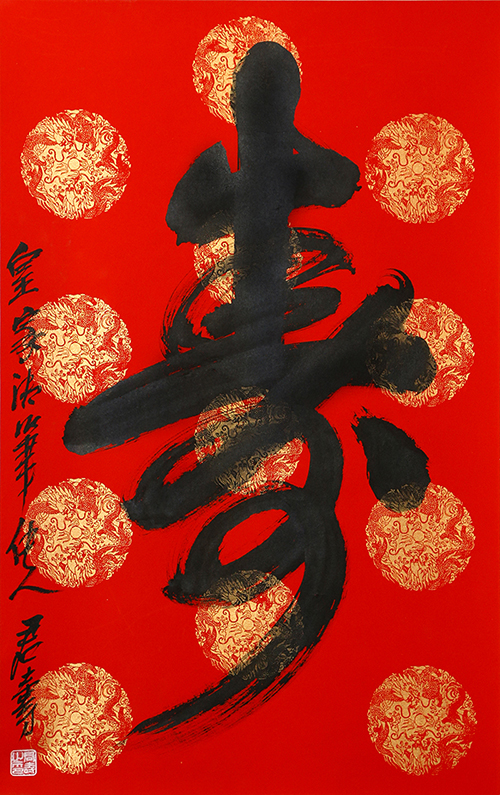

君寿作品:《寿》

君寿深知,文化的传播不止于作品展示,更在于让更多人亲身参与。因此,他将绘画教学作为传播中华传统文化的重要途径,开设的课堂打破了地域、年龄与身份的界限,吸引了全球各地热爱文化与艺术的人参与其中。

在国际领域,不少来自政商学界的精英人士,都曾走进君寿的课堂。他们中既有推动区域发展的重要参与者,也有在全球经济领域颇具影响力的领军者。当这些对东方文化抱有好奇的人拿起画笔,按照“中国宫廷画法”的指引创作时,他们不仅是在学习一项技能,更是在沉浸式感受中华文化的深层内涵——从笔墨间的意境,到题材中蕴含的吉祥寓意,每一处细节都成为了解中国文化的窗口。有学员曾感慨,通过绘画,自己对“和谐”“圆满”等中国传统理念有了更直观的理解,这种文化体验远比书本阅读更生动。

在国内,君寿的课堂同样热度不减。从几岁的孩童,到银发老者,许多普通民众都成为了他的学生。有个女企业家在学习后,还将自己创作的带有牡丹、寿桃等中华文化元素的画作用于企业的文化展示,让商业空间成为传播传统文化的小平台。这些来自不同领域的学员,就像一颗颗文化种子,带着从课堂上学到的艺术技巧与文化认知,在各自的生活与工作中,将中华文化的魅力传递给更多人。

以笔墨传递中华情谊

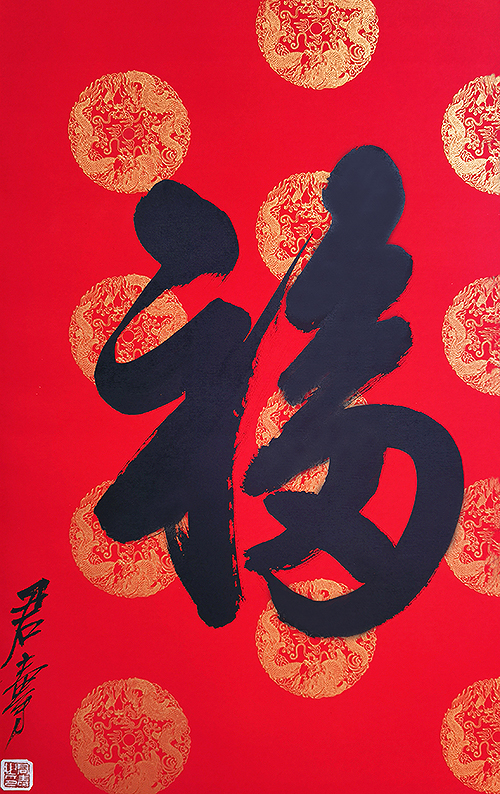

君寿作品:《福》

君寿的作品,早已超越普通艺术创作的范畴,成为代表中华文化的“流动名片”。其中,“宫廷寿桃”画作与“福”“寿”字书法,因蕴含着浓厚的中国文化底蕴,多次作为国礼被赠予国际友人,在中外交往中传递着真诚的情谊与美好的祝福。

君寿作品:《万寿图》

他笔下的“宫廷寿桃”,从不追求写实,而是以意念勾勒形态——饱满的果实、鲜嫩的桃叶,搭配象征吉祥的枝叶缠绕,每一笔都透着“长寿安康”的美好祈愿;“福”“寿”字书法则更具巧思,既保留了汉字的方正风骨,又融入绘画的灵动笔触,有的“福”字以祥云为底,有的“寿”字以松鹤为饰,将文字与图像完美融合。

每一幅作为国礼的“宫廷寿桃”画作,都精心描绘了寿桃的饱满与生机,寿桃在中国文化中象征着长寿与吉祥,通过这一形象,向世界传递着中华文化对美好生活的祈愿与祝福。“福”“寿”字书法,更是将汉字的艺术美与文化内涵展现得淋漓尽致,让外国友人在欣赏书法艺术的同时,感悟中华文化中对幸福、长寿的追求与向往。

艺术融合:让中华美学与世界对话

在君寿看来,文化传播不应是单向输出,而应是双向的交流与共鸣。因此,他在艺术创作中始终秉持“融合开放”的理念,巧妙将中西方绘画技法结合,形成了独树一帜的艺术风格,让中华文化在与世界文化的对话中展现出更强的吸引力。

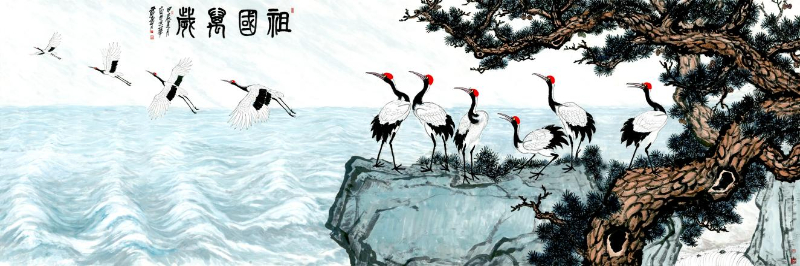

首都机场要客部大厅悬挂的君寿作品《祖国万岁》

他的作品里,随处可见这种融合的巧思:绘制传统山水时,会借鉴西方油画的光影处理技巧,让远山近水更具层次感;创作现代题材时,又会保留中国水墨画的笔墨神韵,让画面兼具细腻与大气。这种“中西合璧”的风格,既让中国观众感受到传统艺术的创新表达,也让西方观众在熟悉的艺术语言中,更容易理解东方文化的内涵。

为了让更多人看到这种融合之美,君寿还长期举办世界巡回画展。在欧洲的艺术场馆,他的作品让当地观众第一次了解到“中国宫廷画法”的独特魅力,有艺术评论家评价,这些作品“用东方的意境,讲述了全人类都能读懂的美好故事”;在东南亚地区的展览中,当地民众则从画作中的花鸟、山水题材里,找到与本土文化相通的自然情怀,引发强烈共鸣。一场场画展,就像一座座无形的桥梁,消弭了文化差异带来的隔阂,让不同文明背景的人,能通过艺术实现心灵的对话。

夕阳西下时,阳光透过落地窗,给画案上的宣纸镀上一层金边。君寿拿起毛笔,在纸上轻轻落下,开始创作新的“寿桃图”。窗外,鼓楼的灯光渐渐亮起,与不远处的钟楼遥相呼应,中轴线在夜色中更显庄重。他知道,自己落下的每一笔,不仅是在创作艺术,更是在续写中华文化的故事,让中华文化之美,跨越山海,走向世界。